二十多年前,墨西哥著名作家卡洛斯-富恩特斯在读到《百年孤独》的前三章原稿时,就击节赞赏,认为该书“精彩至极”,“其中虚构的故事与‘实际’的故事、梦幻与史实交织融合,而由于运用了民间传说、杜撰、夸张、神话……,马贡多变成了一块世界性的土地,变成了一个缔造者以及他们的兴衰的圣经般的故事,变成了一部有关人类保存或毁坏自己的渊源和命运以及梦想和愿望的历史。”我读高建群的《最后一个匈奴》时,不知怎么就想起这段话来,并认为它对我们解读此书极有帮助。当然,我绝对无意把《最后一个匈奴》与《百年孤独》相提并论,但他们的许多相似处也不失为我们阅读时的一种参照,并启示我们由此切入到作品中去。

一、主题意向:对人类生存之谜的不懈思考与积极探索

陕北黄土高原是一块神奇的土地,贫困与闭塞派生出了炎黄子孙这愚昧落后而又任侠仗义的一群。他们一无所有却骄傲自负,自满自足又永不安分,愚昧落后而天才跌出,勤劳朴实又刁蛮悍勇。这些相反相成的天性,十分奇妙的扭结在一起、交融在一起,形成为一种极富个性、极富神奇色彩的大文化现象。很多作家、艺术家感受到了它的特殊魅力。对陕北高原这块“轩辕本土”进行了极富诗意的描写,产生了一些名噪一时的杰作。但是注目于这块黄土高坡的厚实坚韧、神秘朦胧,着意描写它那不同一般的大文化氛围和奇丽诡秘的的自然景观,蓄意窥视人类的生存之谜、生活之谜、发生、发展之谜,却是《最后一个匈奴》独具慧眼,不同凡响之所在。作者在卷首题辞中引贺拉斯的话说:“我建造了一座纪念碑”。从作品匠心独运、堪称为一部陕北高原的“世纪史”,因而前无古人这一点来说,这话也并不算太过分。

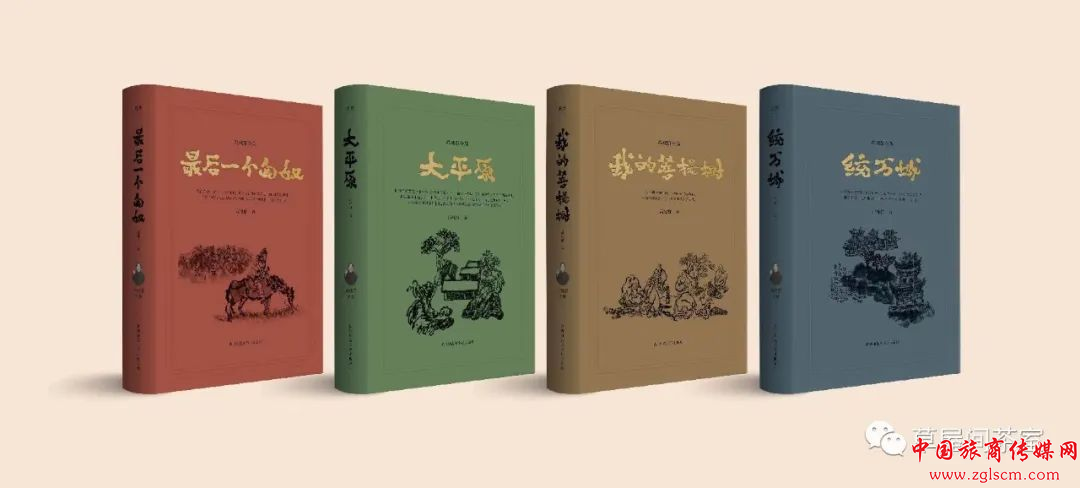

2021年1月,陕师大出版总社推出《高建群全集》第一辑,四部作品

《最后一个匈奴》极其逼真地描写了陕北人的生活本相:他们肩扛蓝天,脚踏大地,日出而作,日入而息;几缸酸菜,一窖洋芋,再加上一点小米、高粱之类,就是他们一年的吃食;几面破窑,一个土炕,一家人“躲进土窑成一统”,可以与周围鸡犬之声相闻,老死不相往来;他们破衣烂衫,糠菜半饱,一身泥巴,满脸污垢,很多人一辈子没见过火车、汽车,没吃过酱油、香醋,既不读书识字,也无文化娱乐,除了夜间男欢女爱的一点生活乐趣之外,整天就是和土圪垃打交道。而就是这样一群远离文明的高原“土著”,他们却世世代代在这里生息繁衍,自强不息。对这样艰难的生存处境,他们竟能安之若素,一代一代承受着、支撑着,究竟凭的是什么?表现他们生活的原汁原味,反映他们对生活的理想愿望,描绘他们微妙的生活历程,就自然成为探索他们生活、生存之谜的重要环节。

作品给我们描绘了一幅生活图景:一方面是越垦越荒,越荒越垦。在这种恶性循环中,大片植被遭破坏,大量水土遭流失,广种薄收,靠天吃饭,一遇天灾年馑,往往就颗粒无收,十室九空,连最起码的生活也得不到保障。周恩来七十年代陪外宾来延安,见解放二十多年了,群众生活还是这样困窘竭蹶,止不住热泪直流,深感自己工作没有做好,要求尽快改变面貌。另一方面,则是越生越穷,越穷越生。作品描写了一个使人几乎难以相信的场面;一个穷得一无所有的家庭,却拥有十几个孩子。买不起碗,就从山上扛回一棵树来,在树上凿一排洞。吃饭的时候,父亲、母亲一人端盆、一人拿勺,往每个洞里倒上一点,十三个孩子就爬成一溜,狼吞虎咽地吃将起来。生活在城市里的人们,也许会不屑地一笑,认为这是胡编乱造的文学夸张。但生活在陕北的人们,却无论如何是笑不出来的。他们会感到这令人沉重、窒息的一笔,实在是匪夷所思的传神之笔、点睛之笔。笔者六十年代初曾和一位陕北干部毗邻而居,他就生了将近一个班的子女。他无不幽默地自称为“班长”。他说,他老婆不得了,一挨一个。于是在他还只有三十多岁的时候,就常把自己的子女搞混。晚上睡觉时都需要点名报数,看到齐了没有?周围邻居实在难以记清他们的名字,只得以排行呼之,如老二、老三、老八、老九之类,一直延续到今天。《最后一个匈奴》描写这些令人触目惊心的生活本相,当然不是为了猎奇,甚至主要的也不是为了找出治理这两个恶性循环的出路和途径。尽管作品通过对黑寿山治理杏子河流域工程、白雪青抓煤炭、石油、轻纺工业的描写,展示了九十年代陕北经济腾飞的前景,但读者所关心的、作品所着力的显然不在于此。而是力图想了解世世代代生活在“轩辕本土”的这一种群其所以能生存繁衍、自强不息的根源究竟何在,以便进一步窥探人类生活、生存、发生、发展的斯芬克斯之谜。

人是理想的动物。人总是为了一定的理想和期盼而生活着、奋斗者,哪怕这理想和期盼极其卑微、极其渺茫,这一点星星之光也可以给人以强劲的活力。如果一切理想和希望统统消失,那人活着还有什么意思?地狱之门恐怕就会俨然打开,也都城中难免也要人满为患。《最后一个匈奴》在真实地描写陕北人的心灵历程时,就对这“黑暗王国中的一线光明”进行了认真的开掘。杨贵儿是土生土长的陕北农民的典型代表,他一生的愿望就是要住上接口石窑。他舍不得吃,舍不得穿,勒紧裤带积攒每一分钱,但是当他告别这个世界时,却不得不十分遗憾地把这一小小的愿望寄托到下一代身上。杨蛾子是作品中着墨不多但却给人留下深刻影响的悲剧人物。她对那位红军伤兵有着刻骨铭心的爱,自从那伤兵一去再不复返后,杨蛾子就凭借她心灵中的那点希望之光照亮了她半个世纪的生活。她每天穿戴整齐,头发梳得光光,口袋里装着伤兵送的那块滴答作响的挂表,站在山头上,望着山下那蜿蜒曲折的小道,期盼着红军伤兵的突然归来。甚至以无畏的勇敢,找到重返延安的原边区人民政府主席林伯渠,要他帮助寻找这位红军伤兵。爱情的力量、希望的力量确实可以使怯懦者勇敢、柔弱者刚强的。杨作新作为一名共产主义战士,当然和杨贵儿、杨蛾子等有很大的不同,他的理想已不再限于一己的愿望,而是有了更高的追求,因而也就爆发出更灿烂的火花。杨作新为了留清白于人间,为了殉共产主义的事业,可以含冤受屈,坐穿牢底;可以拒绝营救,以死相报。在生与死之间自觉做出抉择,没有崇高理想的支持与鼓舞是很难做到的。这些平凡的、普通人的喜怒哀乐,他们的希冀,他们的愿望,他们的理想之光,他们的精神火花,正是激励他们一代代人生生不息,去追求、去征服、去寻找比今天更好的明天的力量的源泉。《最后一个匈奴》对陕北人心灵奥秘的深刻开掘,极大地增强了作品的艺术感染力。

主题意向不仅是作品题旨中心之所在,而且是作品结构中心之所在。一个文学作品,它总不是为了向人们简单述说几个有趣的故事,也不是为了重视一下生活的本来面目,而总是想通过一定的人物和情节、一定的创作方法和叙述手段,揭示生活表层下的更深层次的东西,从而促人们思索,催人们奋进。这就是传统意义上的主题功能。同时,一个作品情节冲突的构思,故事线索及过程的布局,人物动机的因果分析,以及叙述语言的修辞手法等,也不是随心所欲、信马由缰,而总要殚精竭虑,精心构思。这构思的基本法则就是主题。所谓主题的结构功能也正指此而言。《最后一个匈奴》上半部以黑大头逼上后九天、杨作新收编这支土匪武装为中心事件,下半部则以杨岸乡的艰难生存历程和其后来的戏剧性变化为核心。从作品描述的杨、黑两个家族及其三代人的命运来看,它是围绕着“描述中国一块特殊地域的世纪史”这一结构中心而展开的。所以他没有沉迷于传说的曲折离奇,也没有热衷于人物的悲欢离合。对黑大头逼上后九天,杨作新受冤死监狱等情节都没有尽情展开(如果淋漓尽致的铺排开来,是否会成为一部可读性很强的传奇小说呢?);同样,杨岸乡艰难困苦的生活历程,戏剧性人生之旅的转折,他对丹华的一见钟情和刻骨铭心等等,也可以成为一个个动人心弦、催人泪下的优美故事,让人体味其中的人生百味。但是作品对这些都避开了,或轻描淡写,或一笔带过。它浓墨重彩描绘的是陕北的生活本相,是他们的心灵历程,是黄土高原色彩斑斓的自然景观和神奇诡秘的文化现象。在这难以一眼窥透的神秘和朦胧中,使人多少能感受、领悟和猜测到一点人类的生存和发展之谜。作品的主题意向和结构方式,使作品呈现出某种松散态:没有一气贯串的情节,没有着意刻画的人物,故事时断时连,性格若隐若显,再加上作者诗意的抒情,哲理的议论,使作品呈现出某种神韵和情趣。有人认为这是作品的缺陷和不足,但也无妨把它看成是某种创新的探索。是耶非耶,似乎可以让时间老人去作结论。

二、忧患意识:对家国、民生强烈关注的深广忧愤

忧患意识似乎是中国人时代相承而积淀起来的一种“集体无意识”,它弥漫于生活的各个领域。渗透到文化方面,便成为文学表现的一种基本情感模式。它不仅在感慨各种离情别绪、精神苦闷时有所变现,就是在反映欢快喜乐的情景时也会有所流露。比如“今日良宴会,欢乐难具陈。弹筝奋逸响,新声妙入神”,明明描写的是欢乐场景,可是笔锋一转,却是“齐心同所愿,含意俱未伸,人生寄一进,奄忽若飘尘。”笼罩上了一种忧愁莫名的感伤氛围。中国文学史从《诗经》开始,到屈原、杜甫、曹雪芹、鲁迅,忧患意识始终是贯穿他们创作的一根红线,成为中国文学历久不衰的表现特色和优良传统。

《最后一个匈奴》承继了文学的这一优良传统,对贫穷落后的国家、停滞不前的社会、愚昧麻木的群众、坎坷痛苦的人生,表现出刻骨铭心的忧愤之情,使全书弥漫着一种深沉的忧思。杨贵儿劳苦一生,皱纹爬满了脸颊,临终前还为未能乍舞接口石窑而带着深深的遗憾撒手而去;杨作新少年立志,为革命奔波一生,到头来却不得不背着莫须有的罪名而自尽于自己人的监狱;杨岸乡博学多才,却命运多厄,流放、监禁,遭人歧视,不再重用,度过了四十年风雨飘零的岁月。虽然,“世界不管怎么说还是公正的”,杨岸乡这个“被驱逐出羊圈的羊”还是“重新回到羊圈回到羊群”而终于有了自我实现的机会,但已付出何等沉重的代价啊!杨蛾子那苦苦等待红军伤兵一生的悲剧性命运,尽管作品没有给她涂上更多的忧伤色彩,但那如泣如诉的笔调却使每一个读者感到了某种沉重、苦涩和压抑。黑大头叱咤风云,独来独往,似乎在人生旅途中潇洒走了一回,但他因嗜赌、自负而轻信,终遭敌人圈套,落了个身首异处,城门示众的结局。其他如北京知青精神上的忧伤失落,陕北老乡物质上的贫穷匮乏,天才的剪纸小女孩为吃一碗施舍的荞麦面饸饹而活活撑死,并不甘于坠落的女知青姚红为两个妹妹能调回北京而不得不在大队支书、公社主任等的土炕床上献出自己……这些尽管着墨不多,但都使作品笼罩上一种沉重、苦涩的悲剧氛围,从而消融了过去一些作品习以为常地表现出的廉价的乐观主义和浪漫情调。

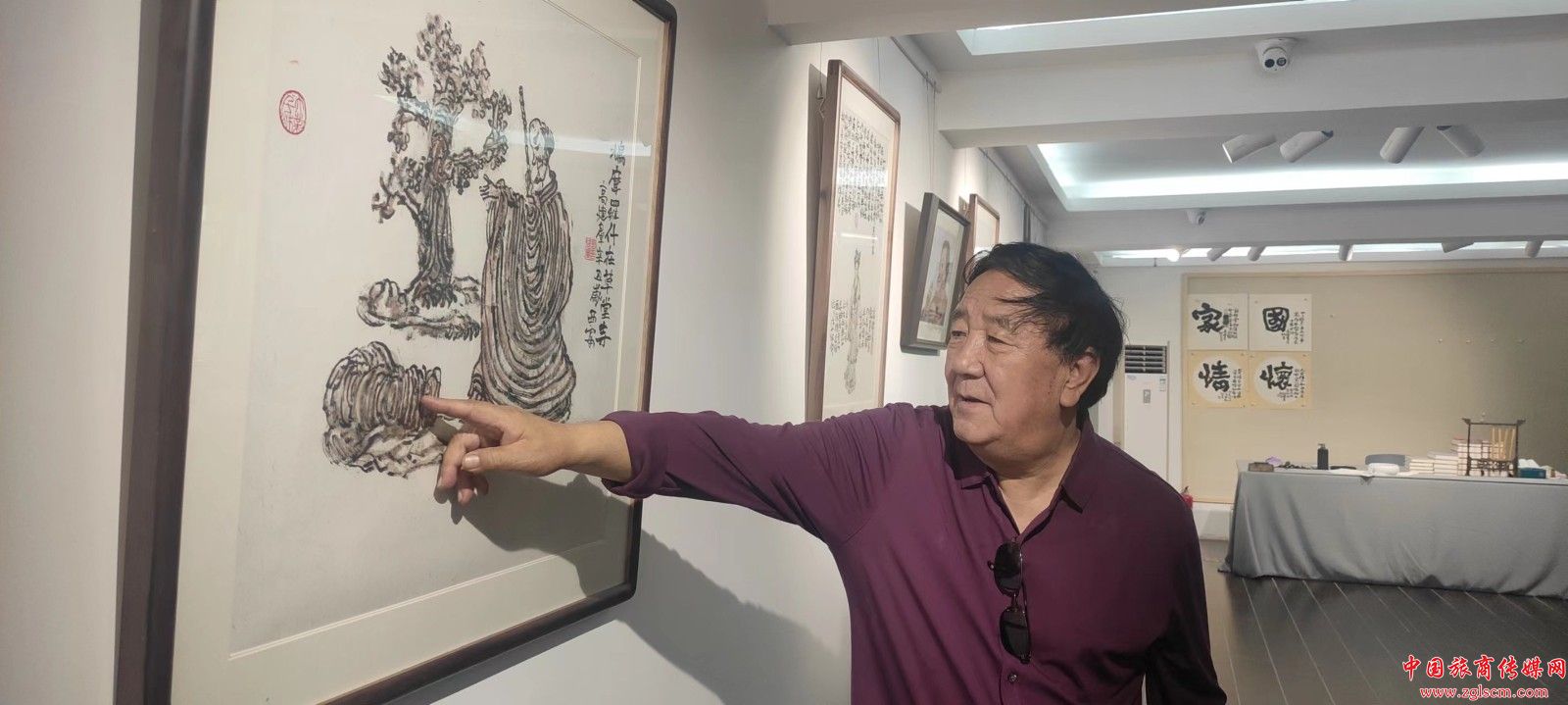

高建群向参观者介绍自己的画作《鸠摩罗什在草堂寺》

《最后一个匈奴》中表现的忧患意识不同于西方现代派作家所表现的那种对人生虚无、个体生存的绝望式的焦虑。它是怀着对国家、民族和社稷民生的强烈关注而引发的社会责任感和历史使命感。陕北高原是即贫瘠又富有的,说它贫瘠,是由于长期的水土流失,地里长不出庄稼,一亩地不过收获百来斤粮食,一遇旱情,往往连种子都收不回来,广大群众长期处于糠菜半饱的生活水平线以下,说它富有,是地下蕴藏着极其丰富的煤炭、石油、天然气等资源,被有识之士称为“中国的科威特”。作品极其认真地描述了陕北贫穷落后的两个主要原因:即破坏水土保持的:“越垦越荒,越荒越垦”和盲目生育的“越生越穷,越穷越生”,并通过黑寿山这个人物,提出了振兴陕北的设想和规划,甚至还具体描写了杏子河流域的治理工程。我读到这些章节时,总感到有些多余和累赘。一方面太实,实得像把具体建设规划搬进了作品;一方面又太虚,虚的完全陷于概括、抽象的描述,而缺少了最重要的文学性。但掩卷细想,这些章节又似乎是不可缺少的,因为它完全臣服于“描述中国一块特殊地域的世纪史”的要求的(当然不是说就不应该写得更艺术一点、更富有文学特色一点)。而更为重要的是,作者似乎想通过塑造杨岸乡和黑寿山这两个艺术形象。以前者作为治疗精神上的愚昧麻木的启蒙者的象征,以后者作为解决物质上贫穷匮乏的改革者的形象,从而双管齐下,以图振兴陕北于未来。所以作品对贫穷落后原因的寻根究底,对未来经济腾飞的规划设想,就不仅是情节结构的需要,而且也是人物塑造的需要,它为黑寿山及其后继者白雪青的改革业绩添加了厚重的一笔。但是改革不是请客吃饭,前进道路上充满了艰险和荆棘,积重难返的社会现实,愚昧麻木的国民心灵,与日俱增的腐败现象,使每一个有清醒头脑的志士仁人,都不能感到痛苦的焦虑。《最后一个匈奴》中的忧患意识正是这种执着现实、关注民生、“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的忧国忧民心态的反映,忧思中有期待,痛苦中存期望,所以就其深层内涵来说,恐怕还是一种积极进取的向上精神。

当然,《最后一个匈奴》中的忧患意识也不限于对现实行程的焦虑,它也有对那种生命短促,人生坎坷,命运多厄,悲伤长多的个人的忧患和叹喟。作者十分敏感地看到了“人类生存的艰难”,发现了“人类尴尬的处境遍布每一个角落”,他听见“弱者在哭泣”,看见“恶性在四处肆无忌惮的行走”,感觉到“良心在坠落”。因此他认为“当第一个猴子直起身子,出森林的那一刻起,一种渴望表现的痛苦,一种来自心灵深处的孤独感,便伴随着人类迢遥的行程。人生过程本身就是一种痛苦,而随着人类思维向深度和广度的延伸,随着人对自身以及外部世界的知之渐多,这种痛苦便愈加强烈。”我认为,作者对这种与生俱来的痛苦的认识是正确的、深刻的。而这种认识与情感倾向,不仅弥漫于他的作品之中,形成一种特有的艺术氛围与艺术风格,而且还直接间接地影响着他艺术观察的角度,艺术选材的范围和艺术构思的框架。多以,如果我们说高建群的作品中存在有一种“忧患情结”的话,那也许不算是太武断之词吧!(包永新)

作者简介:包永新,一九五八年毕业于复旦大学中文系。全国毛泽东文艺思想研究会创始人之一,新时期文艺创作心理学最早研究者之一,原延安大学中文系(今文学院)奠基人之一。

编辑:刘佳